En 2019, Henry-Jean Servat, futur délégué aux animaux et au cinéma à la Ville de Nice (2020-2023), s’entretient, à l’occasion du centenaire des Studios de la Victorine, avec trois stars y ayant tourné. Jacqueline Bisset et Nathalie Baye, chacune pour évoquer La Nuit américaine, film-emblème des studios niçois, et Mylène Demongeot, née à Nice, qui a retrouvé cinq fois les décors de la Victorine et de la Riviera entre 1957 et 1966 (Une manche et la belle, Bonjour tristesse, Les Don Juan de la Côte d’Azur, L’Appartement des filles et Tendre voyou). Voici notre sélection (propos résumés) de la conversation avec Mylène Demongeot, qui, décédée en 2022, devrait avoir prochainement un nom de rue à Nice. Les trois entretiens sont à regarder dans la playlist de la Cinémathèque de Nice.

Une tragédie évitée de peu

« Sur Une manche et la belle de Henri Verneuil, ce gentilhomme de Verneuil a bien failli me tuer ! Je joue une garce terrible dans le film. Henri Vidal y est mon jeune premier. Viens le jour du tournage de la mort de mon personnage. La scène est la suivante : pendant que je m’enfuis dans un jardin, Vidal, à travers une grande verrière, doit tirer et me tuer. C’est le dernier plan de la journée, Verneuil est un peu agacé. Il demande à l’artificier si la charge explosive est bonne et si ça peut être fait en une fois. Le technicien répond positivement. Tout le monde est prêt, on crie « action », je cours, le coup part. Et là, stupeur, la verrière explose ! J’ai à peine le temps de protéger mon visage avec le bras. Bras que je retrouve criblé d’éclats de verre après la prise ! On a compté, j’en ai reçu quarante-sept ! L’artificier a tellement eu peur de rater le plan et déplaire à Verneuil qu’il avait mis double charge. J’ai eu la peur de ma vie. J’ai vraiment cru que j’allais perdre mes yeux. Ça reste un sacré souvenir, je ne l’ai jamais oublié celui-là ! Si je n’avais pas mis mon bras, j’étais aveugle. »

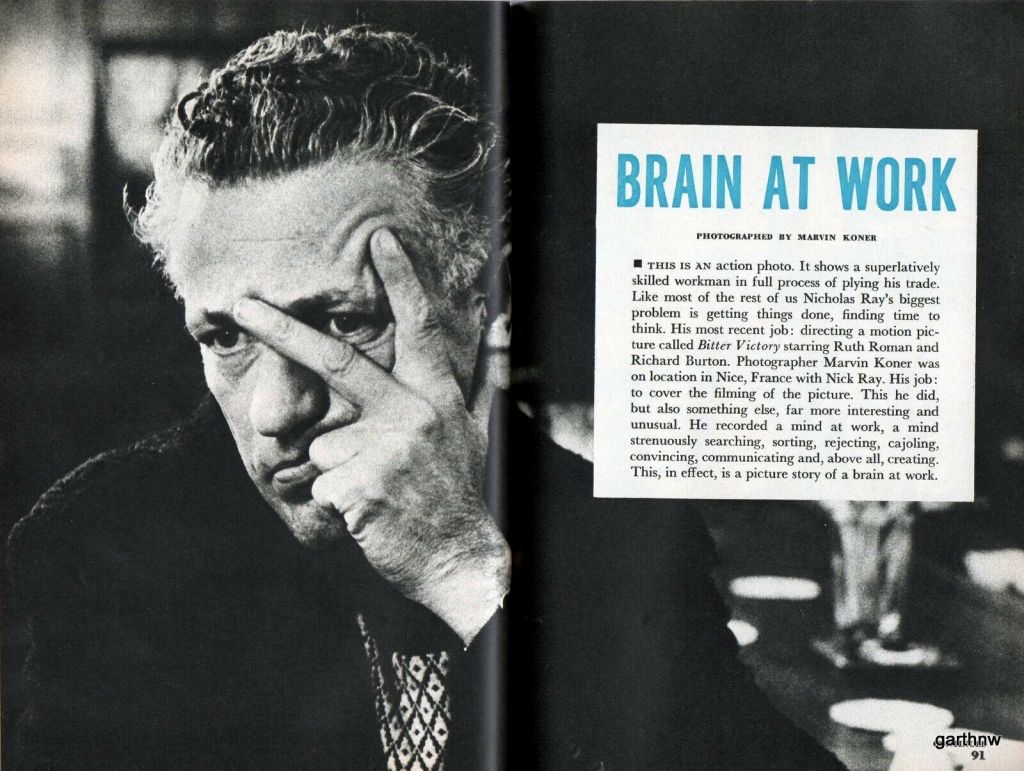

Nicholas Ray et son « réveil matin »

« Quand j’étais à la Victorine, à la fin des années cinquante, j’avais ma loge à côté du bar. J’y allais prendre mon petit café en arrivant. Un matin, je ne sais plus ce qu’il faisait là [il tournait Amère victoire], je tombe sur Nicholas Ray au bar. Il s’installe juste à côté de moi et lance à la barmaid « Mon Evian » [imité avec un accent américain]. On lui sert un grand verre et je le regarde, fascinée. Nicholas Ray, c’était La Fureur de vivre, mon idole ! Timide, je n’ose pas lui parler. Il finit de boire et puis s’en va. Une fois parti, je dis à la barmaid : « Ben, dit donc ! Un grand verre d’eau comme ça le matin… » Et elle : « Ma pauvre fille, tu es bien innocente, c’était pas de l’eau mais de la vodka ! » Ça m’a frappée, un quart de litre de vodka, comme ça, de bon matin. »

La sarabande infernale

« La Victorine, c’était aussi du bruit. Les techniciens s’énervaient quand les cigales chantaient. Nous, les acteurs, ça ne nous gênait pas. Les plateaux étant suffisamment insonorisés, les cigales n’empêchaient pas qu’on tourne. En revanche, les avions [la Victorine et l’Aéroport de Nice sont très proches], si. On les entendait beaucoup, même à l’intérieur de ces grandes baraques en tôles qu’étaient les studios de l’époque. Ils étaient certes flambants neufs, mais ne devaient pas être aussi bien insonorisés que maintenant. Je me souviens qu’il fallait quasi systématiquement couper quand un avion décollait ou atterrissait, surtout quand il décollait, c’est plus bruyant. En revanche, si la prise perturbée était réussie du point de vue du jeu et qu’elle aurait été difficile à recommencer, le metteur en scène ne l’interrompait pas, on allait jusqu’au bout. Et on la refaisait au doublage en rentrant à Paris. Évidemment, ça n’était jamais aussi bien que sur le plateau, l’émotion n’était plus la même. »